第5回 | コイルのQ | コイルを使う人のための話(第1部)

第5回 | コイルのQ

第5回目は「コイルのQ」についてです。Qと言っても、パワーインダクタを主にお使いの方には、なじみが少ないかも知れませんが、高周波用のコイルでは重要なパラメータの一つになっています。

Qって何

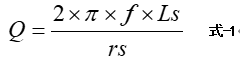

理想状態のコイルとの違い(損失の量)を表すパラメータの一つで、コイルの等価回路を図-1で表した場合に式-1で計算されます。

従って、「Qが大きい(高い)=損失の少ない理想に近いコイル」と言うことになります。 rs = 0でQ = ∞になります。

昔は、Qメータ(コイル・メーカの必需品でした)と言うのがあって、これでQを測定していたのですが、今は高機能LCRメータ(またはインピーダンス・アナライザ)の測定モードを「Ls+Q」に設定することで測定することができます。

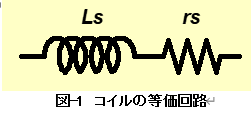

一つはコイルに使用している電線の樹脂皮膜(一般に、耐熱温度区分E種:120℃, F種155℃, H種180℃などを使用)が、熱で劣化しショートする可能性が増加します。

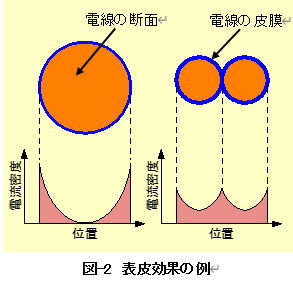

Qは、同じコイルでも周波数によって大きく変化します。通常、周波数を低い方から変化させて行くと、ある周波数でQの値は最大値になり、それ以降の周波数では、低下していきます。

(グラフ-1のリッツ線の特性が一般的なカーブになります)

QとESR

パワー用途では、コンデンサの世界でもtanδではなく、等価直列抵抗(ESR)を使用している場合が多いのと同じで、パワーインダクタもQではくDCRが採用されています。

損失に関しては、抵抗の方が直感的に分かり易いと言うことでしょう。 それ以外に、DCRの方が測定し易いというのもあります。

Qもrs(ESR)も、意味としては同じで式-1で相互に変換できます。

実際どの程度効果があるのか、同じフェライトコアに単線とリッツ線を巻線したコイルの特性の一例をグラフ-1に示します。

グラフからも分かるように、リッツ線も万能と言うことではなく、効果が期待できる周波数範囲が限定されます。

コスト対効果を考えると、利用できる場所も限定されてしまいます。

その昔、AMラジオのアンテナコイルのQを上げるために良く使用されていましたが、最近は半導体の感度が上がったこともあって、ほとんど使用されなくなりました。

Qを高くするために

コイルの周囲に金属(導体)があると、一般にQの値が低下します。これは、コイルから出た磁力線が金属を通過する時に発生する渦電流(詳しくは後日記載)が、主な原因です。

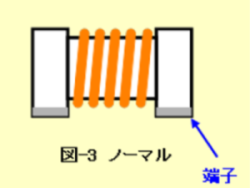

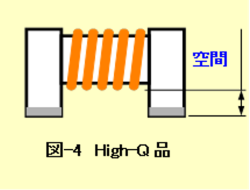

高周波用インダクタの場合は、次のような工夫をしてQの高いインダクタを実現しています。

- コイルの金属端子の部分から、巻線を遠ざける。

- プリント配線板に実装された時に、巻線がパターン(銅箔)からできる限り離れるようにする。

チップインダクタのHigh-Q品(弊社C2012H)の例では、図-4に示すように空間部分を大きくしています。

この結果、ノーマル品に対して巻線部分が減少するので、生産可能な最大インダクタンスは小さくなりますが、同じインダクタンスであれば、Qを高くすることができます。

チョッとしたことですが、こう言ったことの積み重ねで、コイル特性をアップを行っています。

パワーインダクタの場合でも、開磁路インダクタの場合は、高周波用インダクタほどではありませんが、プリント配線板のパターン(銅箔)がコイルの真下にある時などは、影響を少なからず受けることがあります。

ギャップの件(第3回の補足)

第3回でギャップの話をしましたが、追加で説明をします。

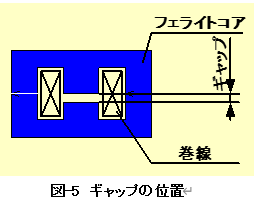

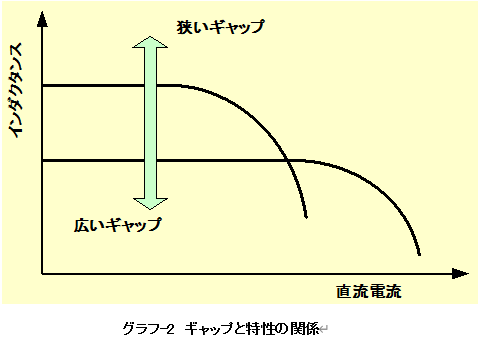

フェライト・コアと巻線が同じ条件で、ギャップ寸法だけ変えた場合(図-5参照)は、下のグラフ-2のような関係になります。

インダクタンスと直流重畳電流の関係は、相互に依存した関係にあります。

インダクタンスを大きくしたい場合、ギャップ付きのインダクタであれば、ギャップを狭くすることで対応できれば、DCRを増加させないで実現できます。

でも、実際にはギャップを変更してインダクタンスを変更できるのは、形状(構造)の関係で限られたインダクタの場合だけです。

著者紹介

星野 康男

1954年生まれ。コイルが専門のレジェンド・エンジニア。

1976年に相模無線製作所(現在のサガミエレク株式会社)に入社。入社直後から技術部門に勤続。

技術部長・役員を歴任し、顧問として仕事の手助け・後輩の指導を続け2024年3月末に退職。わかりやすい技術説明には定評があった。

趣味はカメラ。好きな動物は猫(と鈴虫)。

- 本文中に掲載の製品の一部には、既に生産が終了しているものが含まれている場合がございます。

- 記事作成から時間が経過しているので、記載の情報が古いままの内容が含まれている場合がございます。

※掲載内容に付いて、お気付きの点がありましたら、こちらからお願いします。

コイルを使う人のための話シリーズ第1部

コイルを使う人のための話シリーズ第2部