第4回 | 電線のはなし | コイルを使う人のための話(第2部)

第4回 | 電線のはなし

マグネットワイヤー

コイルに使用されている電線(エナメル線)は、一般に「コイル形に巻かれて使用される電線」の総称としてマグネットワイヤーと呼ばれていて、コイル以外にもモーター・プランジャ・リレー・電装品などに非常に多く使用されています。

電線の耐熱区分

電線表面は絶縁処理されていますが、絶縁処理に使用されている塗料(樹脂)の違いにより、耐熱特性の異なる電線があります。一般に、耐熱特性が良い(高い)樹脂ほど、高価で使い勝手が良くないので、用途に合わせて使用する樹脂の種類がたくさんあります。

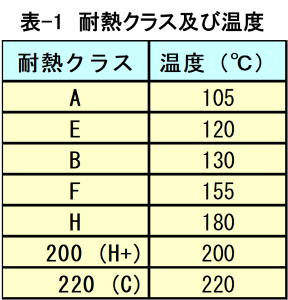

表-1は、コイルに使用されている電線の耐熱区分を示したものです(JIS C 4003を参考)。最近は、SMDコイルが多くなったこともあり、リフローハンダを考慮して電線もE種(クラス)より、耐熱性の高いF種が多用されています。

電線の種類

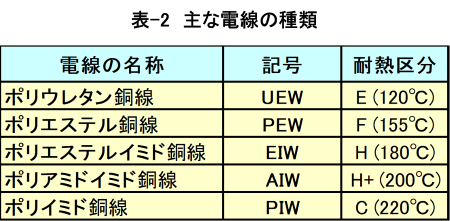

コイルに使用されている電線は、表-2のものが主に使用されています。

これらの電線に改良を加えることで耐熱温度特性を改善した製品もたくさんあり、同じ絶縁材料(皮膜)を使用していても、電線メーカにより耐熱区分の異なる電線も存在します。

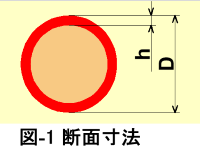

絶縁皮膜の厚さ

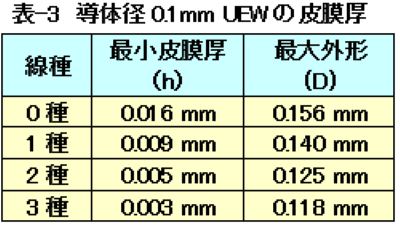

コイルに使用している電線は、皮膜の厚さの違いにより、薄い方から順に3種、2種、1種、0種と言った区分があります。

当然、耐熱区分が同じならば皮膜の厚い方が絶縁特性は良好になりますが、皮膜の分電線の仕上がり外形(銅線+皮膜の厚さ)が太くなるので、同じボビンに巻線できる巻数が少なくなってしまいます。

同じインダクタンスを取得するためには、仕上がり外形を同じにする(=中心導体の径を細くする)必要があり、皮膜の厚い線の方が直流抵抗は大きくなることを意味します。

参考までに、導体径0.1mmのポリウレタン銅線(UEW)の場合の寸法を表-3に掲載しました。

一般のインダクタの場合、2種の電線を使用することが多いのですが、より多く巻線するために3種を使用することや、絶縁特性をアップするために1種を使用することもあります。

ハンダ付け可能な電線

コイルを作る上で重要な項目の一つに、巻線の端末と製品の端子(ユーザーが使用する端子)との接続方法があります。

電子機器の世界ではハンダ付けによる接続が主流ですが、ハンダ付けする場合はハンダ付する面に不純物が付着していると、ハンダがきれいに流れずに上手く接続することができません。

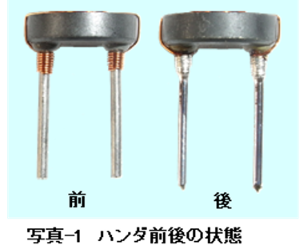

ありがたいことに、世の中には「ハンダ付け可能なエナメル線」と言うのが存在し、電線の絶縁被膜を付けたままハンダ付けが可能で、多くのコイル・メーカが、この電線を使用してコイルを生産しています。

この電線を使用することで、写真-1のように電線の端末処理を行うことなく、皮膜が付いたままでハンダ付け作業を行うことが可能になります。

ただし、プリント基板をハンダ付けする温度では絶縁皮膜を十分に溶かすことができないので、各社一般のハンダ温度よりも高い温度でハンダ付け作業を行っています。

その他の電線

他にも便利な電線があります。その中に自己融着線と言うのがあり、絶縁皮膜の外側に融着層が追加されていて、巻線後に処理をすることで電線同士が接着固定できるようになっています。 このため、巻枠になるボビン不要のコイルにすることが可能で、コイルの小型・軽量化に効果があります。

融着層の種類により処理方法が異なり、加熱接着するものと溶剤併用接着するものがあり、CDやDVDのピックアップのコイル、モータなどに良く使用されていますが、インダクタにはあまり使用されていません。

また、電線の表面にナイロン加工を施して巻線時の電線の滑りを良くし、特に巻数が多い場合にも安定した巻線を可能にしたものなどもあります。

主に使う電線の太さ

著者紹介

星野 康男

1954年生まれ。コイルが専門のレジェンド・エンジニア。

1976年に相模無線製作所(現在のサガミエレク株式会社)に入社。入社直後から技術部門に勤続。

技術部長・役員を歴任し、顧問として仕事の手助け・後輩の指導を続け2024年3月末に退職。わかりやすい技術説明には定評があった。

趣味はカメラ。好きな動物は猫(と鈴虫)。

- 本文中に掲載の製品の一部には、既に生産が終了しているものが含まれている場合がございます。

- 記事作成から時間が経過しているので、記載の情報が古いままの内容が含まれている場合がございます。

※掲載内容に付いて、お気付きの点がありましたら、こちらからお願いします。

コイルを使う人のための話シリーズ第1部

コイルを使う人のための話シリーズ第2部