第1回 | コイルとインダクタの違いは | コイルを使う人のための話(第1部)

コイルを使う人のための話とは

「電子部品の中で、コイルは非常に分かり難い」ということを良く耳にします。確かに、コイル屋からみても、同じ受動部品の抵抗(R)やコンデンサ(C)と比較して、分かり難い気がします。

そこで、「コイルをもっと理解してもらって、もっと使ってもらおう」と言うことで、コイル屋の立場での「コイルを使う人のための話」と言うのを連載することになりました。 実際にコイルを使用して設計されている方の、お役に立てれば幸いです。

第1回 | コイルとインダクタの違いは

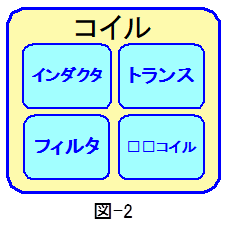

サガミでは、電線を巻いてスプリング状(巻線)にしたものを利用している部品を「コイル」と呼んでいます。その中で、「巻線が 1 個のもの」を特にインダクタと称しています。

但し、「インダクタを物理的に 2 個以上くっつけた製品」もインダクタと呼んでます。イメージとしては、図-2のように「コイルの中にインダクタ、トランス、フィルタなどが存在する」形になります。

業界としても、特別に決まりがある訳ではありませんが、国際規格(IEC)などでも、コイルではなく「磁性部品 Inductive components」「トランス Transformers」や「インダクタ Inductors」が使用されています。

もちろん、インダクタをコイルと称しても何の問題もありません。 ちなみに、「サガミは?」と聞かれたら、「コイルメーカーです。」と答えが返ってくるでしょう!。

サンプルを依頼するときも、何も考えずに、「コイル」と言って頂ければ、キチンと伝わりますので、ご安心下さい。

さて、皆さんの社内では、どのように呼ばれているのでしょうか?。

参考までに、JIS C 5602 「電子機器用受動部品用語」では、「コイル:一般的には、絶縁体の表面上に導体を巻いて作った自己インダクタンスを持つ部品」と記載されています。

見た目は同じなのに名前が違うのは?

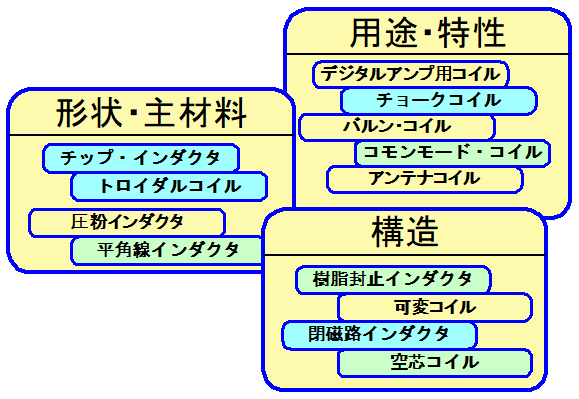

他の部品でもそうですが、製品の名称を「使っている材料」で呼ぶ場合と、「使用用途」や「電気的特性」で呼ぶ場合があります。

コンデンサの場合ですと「使用している材料」で呼ぶ場合が多いようですが、コイルの場合は両方を混在させています。コンデンサの場合は、使用材料と使用用途が関連している場合が多いのですが、コイルの場合は必ずしもそうではありません。「○○用インダクタ」と言っても、他の用途に使用できないことは、先ずありません。

特に、使用用途に向けて最適化をしたコイルの場合、敢えて「○○用コイル」と呼び、お客様にアピールすることがあります。 逆に、お客様から「○○用コイル」と指名され、それをコイルの製品名として利用させて頂くこともあります。

各社で、形状も異なるし名称も異なるし、本当に分かり難くて申し訳ありません。 コイルを探すときには、カタログなどの製品名に囚われないで、仕様の内容を良く見て検討してみて下さい。 特性が合えば、メーカーが想定している以外でも使用可能な場合が結構ありますので、遠慮なく声を掛けて下さい。

著者紹介

星野 康男

1954年生まれ。コイルが専門のレジェンド・エンジニア。

1976年に相模無線製作所(現在のサガミエレク株式会社)に入社。入社直後から技術部門に勤続。

技術部長・役員を歴任し、顧問として仕事の手助け・後輩の指導を続け2024年3月末に退職。わかりやすい技術説明には定評があった。

趣味はカメラ。好きな動物は猫(と鈴虫)。

- 本文中に掲載の製品の一部には、既に生産が終了しているものが含まれている場合がございます。

- 記事作成から時間が経過しているので、記載の情報が古いままの内容が含まれている場合がございます。

※掲載内容に付いて、お気付きの点がありましたら、こちらからお願いします。

コイルを使う人のための話シリーズ第1部

コイルを使う人のための話シリーズ第2部