SEPIC回路の動作原理とインダクタ選定 | コイルを使う人のためのお助け雑学

目次

電源回路

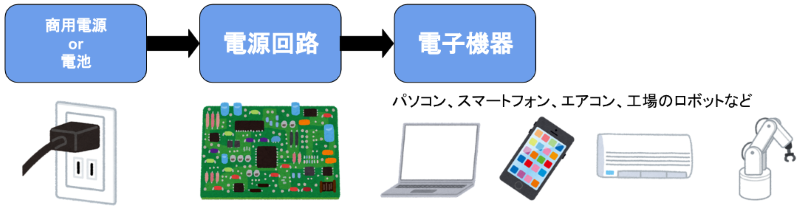

電子機器で消費されるエネルギーは、電源回路から供給されます。

電源回路は、商用交流電源や電池などから入力した電気エネルギーをそれぞれの電子機器が要求する電気エネルギーに変換して供給します。

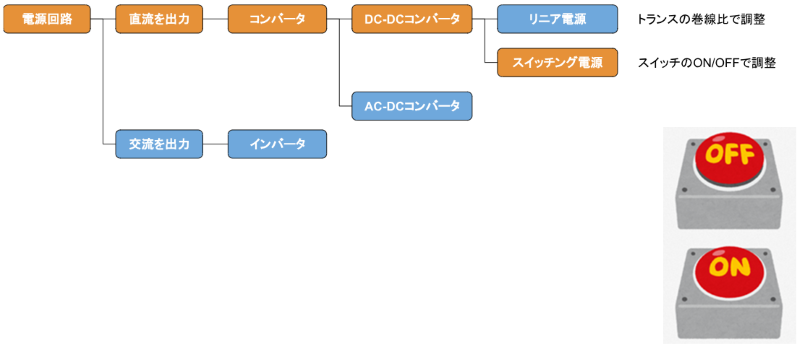

電源回路の分類

スイッチング電源

スイッチング電源とは、スイッチング素子を用いて電力変換・調整を行っている電源装置の一つです。

利点

- 小型

- 軽量

- 高効率

欠点

- 部品点数が多い

- ノイズが大きい

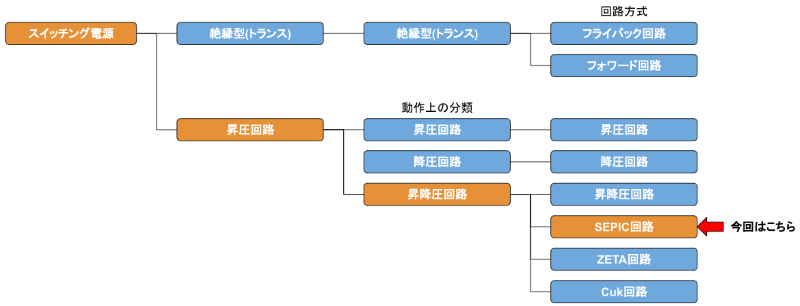

スイッチング電源の分類

コンバータの中でよく使われる。スイッチング電源の分類は下記のようになります。

非絶縁型の回路形態と特徴

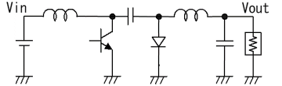

ZETA回路は反転SEPIC回路とも言われてます。SEPIC回路と同じ昇降圧型で、回路構成が類似してます。使用用途は同じです。

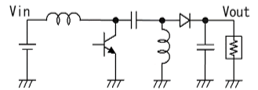

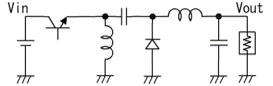

| 種類 | 回路例 | 入力電流リプル | 出力電流リプル | 出力 | コイル数 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 昇降圧 |  |

大 | 大 | 反転 | 1 | 入出力電流のリプルが大きい出力が反転する |

| SEPIC |  |

小 | 大 | - | 2 | 入力電流のリプルが小さい |

| ZETA |  |

大 | 小 | - | 2 | 出力電流のリプルが小さい |

| CUK |  |

小 | 小 | 反転 | 2 | 入出力電流のリプルが小さいが出力が反転する |

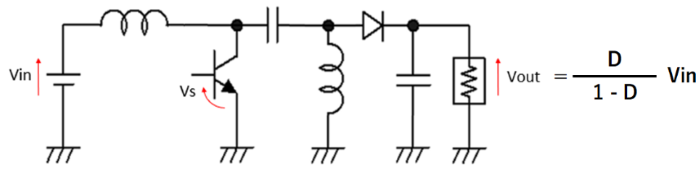

SEPIC

Single Ended Primary Inductor Converter の略

SEPICとはインダクタを2個使う昇降圧コンバータの一種

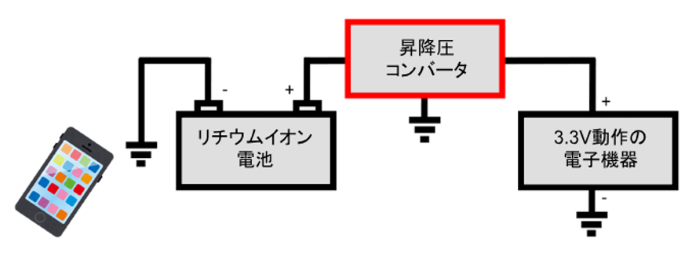

参考)昇降圧コンバータの使用例

3.3Vの電圧を安定して得るケース

回路構成自体は40年以上前からあった。ただし設計難易度が高く採用されてなかった。

(昔はトランスを使っていた)

⇒最近ではIC技術の進歩で専用ICが出てきたことで、使われるようになってきてます。

SEPICの特徴

メリット

- 一つの回路で昇圧と降圧の動作ができる

- 出力電圧と入力電圧の極性が同じ

デメリット

- 大電流用途には向かない

- インダクタを2個使う

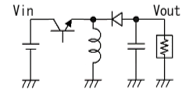

回路の動作原理・イメージ

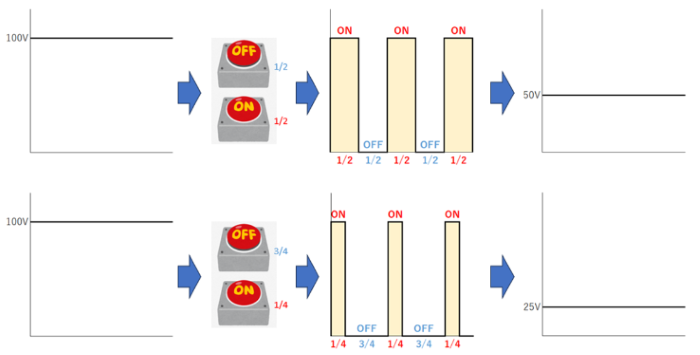

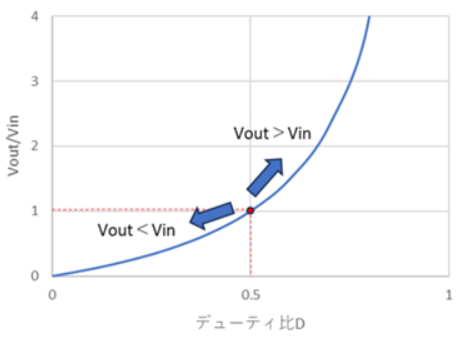

例)Vin=12[V]でD=0.4のとき、Vout=8 [V] D=0.6のとき、Vout=18 [V]

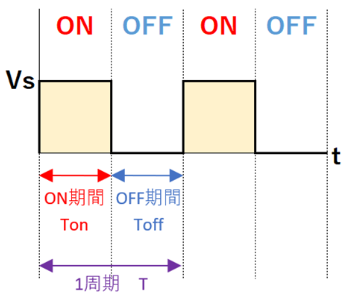

デューティ比Dは、1周期におけるONの割合のこと。

D=0.5を境にして、昇圧か降圧かが決まります

回路の使用用途

入力電圧が変動しやすい、電源電圧と出力電圧が近い場合に使用されます。

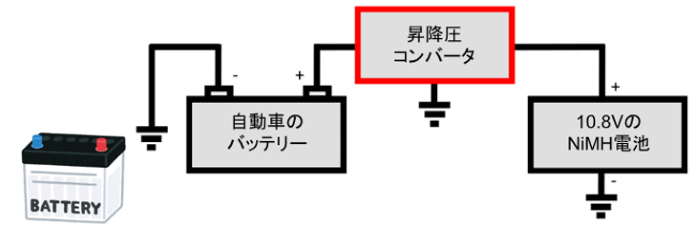

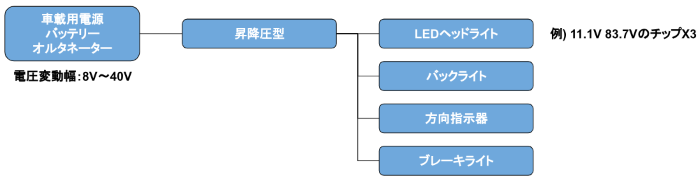

①車載用機器での使用

自動車の用途でLEDを光源とした場合、自動車特有の電圧変動が大きく、昇圧型、降圧型では、LEDのちらつきなどが発生して設計が難しい。

昇降圧型の方が設計が容易の為、LEDを使った下記のものに使われております。

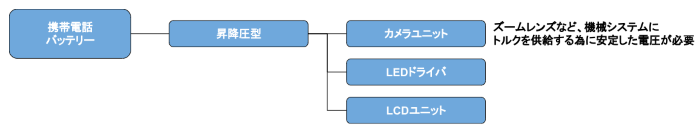

②モバイル機器での使用

単一のリチウムイオン電池は通常、4.2Vから3Vに放電されます。例えばユニットが3.3Vを必要とする場合にSEPICは効果的です。

SEPIC回路のインダクタの選定

L値

L値が大きいとリプル成分(※1)が抑制されます。また効率も良くなります。ただし負荷応答特性(※2)が大きくなります。

※1: リプル成分とは平滑回路で一定に出来ない微小な変動成分。理想的にはゼロであることが望ましい。

※2: 負荷応答特性とは急激な電流変動に対する出力の電圧変動特性。

DCR,定格電流

DCRが小さければ発熱による損失が小さくなるため、効率も良くなります。

定格電流は、流す電流以上のものを選定します。

使用するインダクタの選定

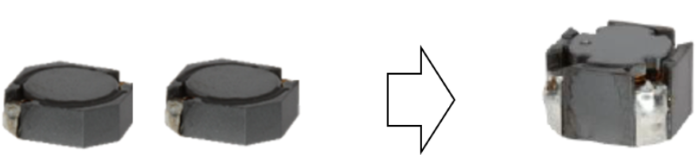

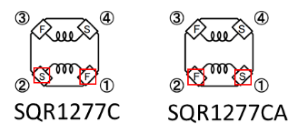

SEPIC回路にはインダクタが2個必要ですが、回路動作上問題ない為、同じコアに電線を2本巻いた結合インダクタ(SQR/SGQRなど)を使用できます。

それにより実装面積を大幅に減少させることができます。

サガミのSEPIC回路用インダクタ(SQR/SGQR)の特徴

- 2in1構造のため実装タクト、接地面積を低減

- 型・高効率のSEPICやZETAコンバータなどに対応

- 閉磁路構造

- 4端子構造により耐振動性、耐衝撃性が向上

-

サガミのSEPIC用インダクタは、下記8~12mm角サイズが有ります。

- 通常品 SQR8065C/1065C/1277C

- 低背品 SQR8042C/1042C/1257C/1242C

- 配線変更品 SQR8065CA/8042CA/1065CA/1277CA

- 廉価品 SGQR8065CA/1065CA/1277CA

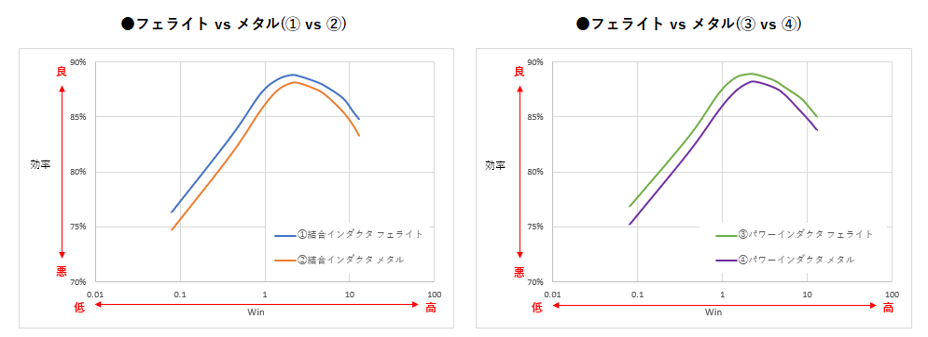

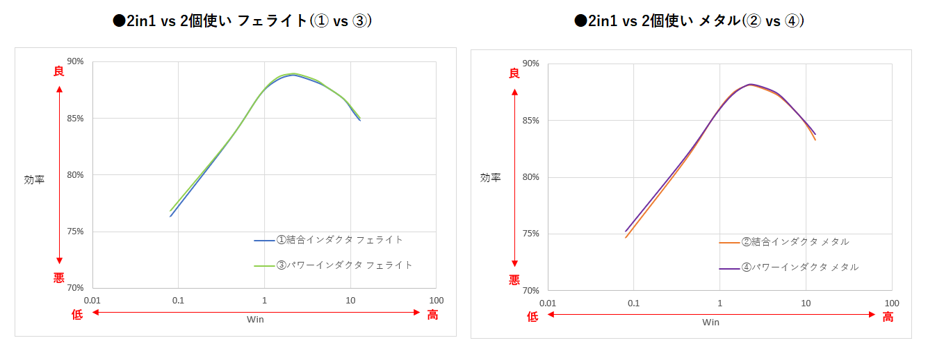

効率比較

SEPICの評価基板を用いて下記インダクタのサイズや種類を変更し、効率を測定しました。

| サイズ[mm] (D×W×H) |

コアの材質 | 種類 | 数量 | |

|---|---|---|---|---|

| ① | 12 × 12 × 8 | フェライト | 結合インダクタ(2in1) | 1 |

| ② | 11.5 × 10 × 9 | メタル | 結合インダクタ(2in1) | 1 |

| ③ | 12 ×12 × 4.5 | フェライト | パワーインダクタ | 2 |

| ④ | 7.5 × 7.2 × 5.4 | メタル | パワーインダクタ | 2 |

フェライトの方が効率が良い結果となった。

※効率の値はICによって変わります。

※メタルはフェライトに比べ、小電流でもL値が下がりやすいためと考えられる。

結合インダクタ(2in1)と2個使いの効率は同等程度となった

まとめ

- SEPICは電源回路の一種で、昇圧も降圧もでき、インダクタを2個使う。

- SEPICは電圧変動しやすい車載電源や携帯機器のバッテリー等や電源電圧と出力電圧が近い場合に使われる。

- SEPICで使用されるインダクタ2個は、

結合インダクタにすることで実装面積などメリットがある。 - SEPICではメタルよりフェライト、サイズは大きい方が効率は良い。

2in1とシングル2個使いで差は無い。※弊社比較

よくある質問

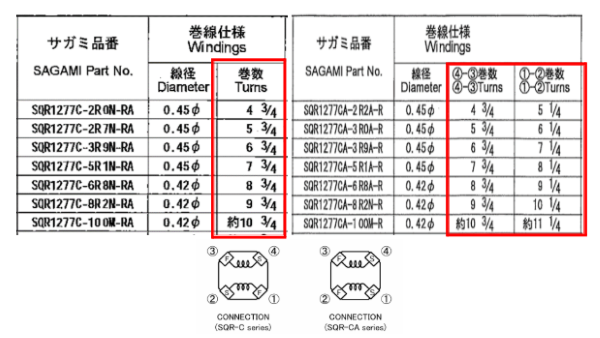

Q. SQR1277CはDCRなども違う為、L値も変わってくるのでしょうか?

A. 巻数が同じのため、L値は同じになります。

※CAタイプは配線方法を変えているので0.5T分差がありL値が少しだけズレます。

著者情報

- 本文中に掲載の製品の一部には、既に生産が終了しているものが含まれている場合がございます。

- 記事作成から時間が経過しているので、記載の情報が古いままの内容が含まれている場合がございます。

※掲載内容に付いて、お気付きの点がありましたら、こちらからお願いします。