第2回「特性に関して」 | デジタルアンプ用インダクタの話

はじめに

後編の今回は、インダクタの電気的特性に関連した話です。

インダクタンスの周波数特性

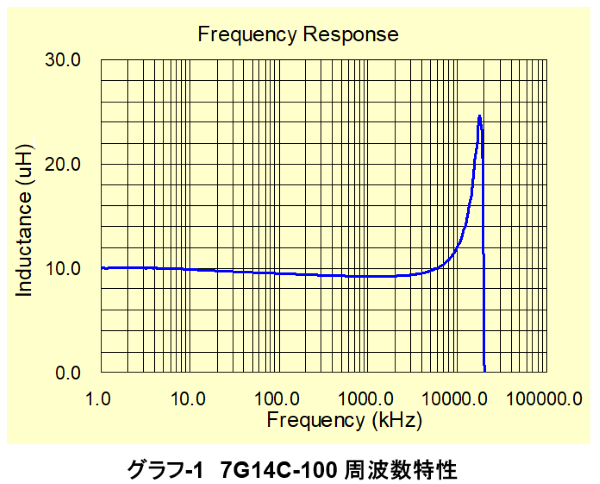

弊社のデジタルアンプ用インダクタの一つ、7G14C-100M(10μH)の周波数特性をグラフ-1に示しますが、インダクタンスも数MHzまで変化が少なく、非常に良好な周波数特性を持っています。

また、通常のパワーインダクタに対して、このインダクタの場合はMn-Zn系のフェライト・コア使用をしていますが、周波数特性に大きな差はありません。

一般に、インダクタは自己共振周波数よりも高い周波数では容量性(コンデンサと同じ)となりますので、高い周波数成分は通り抜け易くなります。

従って、フィルタを構成するインダクタの場合、自己共振周波数が高い方が、EMIに関しては有利になります。

弊社のデジタルアンプ用インダクタは、構造的にはEMIに有利なのですが、インダクタンスの周波数特性としては一般的な値です。

飽和電流特性の違い

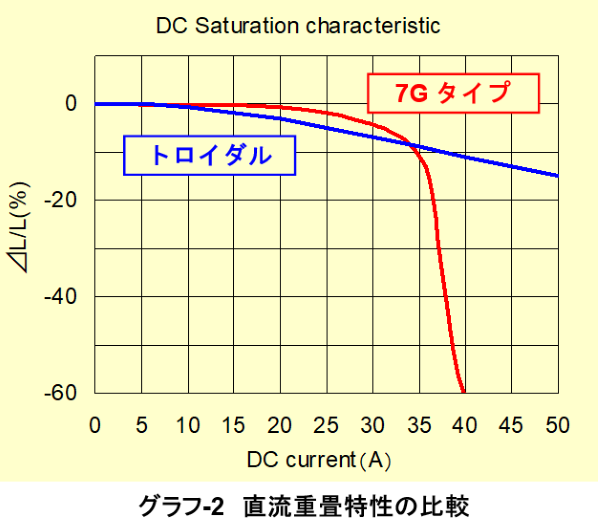

弊社の7Gタイプと比較されるインダクタにトロイダル形状のインダクタがありますが、直流電流を流したときの飽和特性(直流重畳特性)を比べると、グラブ-2のようになります。

トロイダル形状(青線)の場合は、比較的小さな電流からインダクタンスが減少し始めますが、その後は電流の増加ともになだらかに減少していきます。

一方、7Gタイプ(赤線)の場合は、トロイダル形状と比較してインダクタンスの低下は少ないのですが、ある電流を境に大きくインダクタンスの減少が始まります。

電流特性だけを見ると、7Gタイプの方が通常の出力範囲ではインダクタンスの変化が少ない分、歪み特性に対しては有利になりますが、大出力時に波形のピークで歪みが発生しやすい傾向になると思われます。

一方、トロイダル形状だと通常出力範囲からピーク時まで、波形の歪みは緩やかな傾向になると思います。

但し、この電流特性の差が最終的に音質に対してどのように現れてくるのかは、実際に音響機器を設計されている方の方が、良くご存じなのではないかと思います。

不要輻射

前編で書きましたが、弊社の7Gタイプのインダクタはフェライト・コアで巻線が覆われているので、不要輻射に対して有利な構造になっています。

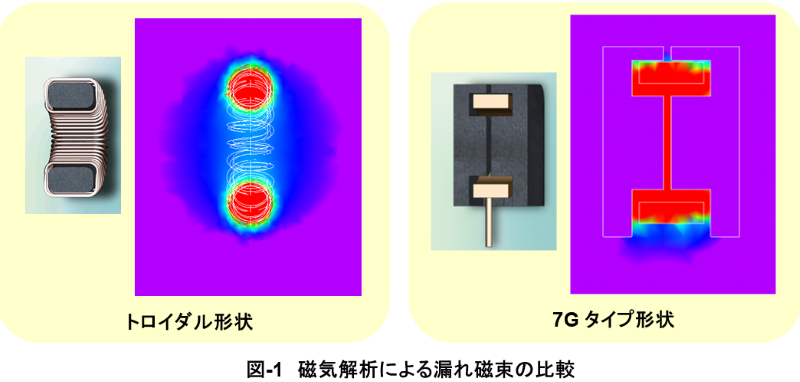

磁場解析ソフトを使用して、トロイダル形状と7Gタイプで製品を真ん中で切断した形状で、磁束の漏れの状態を比較すると図-1に示したようになります。 トロイダル形状は閉磁路構造のコイルになりますが、巻線が見えていることとコアが曲がっていることで、磁束(赤>緑>青)の漏れが発生しているのが分かります。

磁束の漏れが少ないと言うことは、コイルから発生する不要輻射が少ないことと同時に、複数のコイルを近くに配置しても互いに影響することが少ないと言うことなのです。

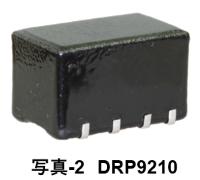

このため、7Gタイプのインダクタは密着させることが可能になり、弊社の製品には2連(7Wシリーズ)・4連(DRP9210C)と複数のインダクタを並べた製品がラインナップされていて、オーディオ機器の省スペース化に貢献しています。

音鳴り問題

フェライト・コアも、セラミックと同じように電気信号による歪みが僅かながら発生しますが、セラミックと違って電圧ではなく電流(正確には電流による磁界)により歪みが生じます。

通常、インダクタに使用しているフェライト・コアの場合、コアの歪みが直接空気を振動して音が聞こえると言うことはありませんが、次の場合は音として認識できるレベルになることがあります。

- フェライト・コア同士あるいは、フェライト・コアと他の部位との接触面が擦れる音。

- インダクタの振動が、プリント基板などの他の部分と共振して出る音。

1.の場合で、フェライト・コア同士が擦れることが原因の場合は、フェライト・コアをガッチリ固定することが重要になり、他の部位と接触する部分は固定する方法の他に、間に緩衝材を入れることで低減する方法も可能になります。

2.の場合も、インダクタ自体の振動を防止することが重要ですが、プリント基板を固定する位置を変更することや増やすなどにより、基板をシッカリ固定すると同時に共振点を可聴周波数の外にすることが、非常に効果的です。

デジタルアンプ用のインダクタの場合は、特に大電流が流れることからインダクタ自体の振動を皆無にすることはできないので、実装試験で十分に確認して頂くことをお願いします。

音質の話を少し

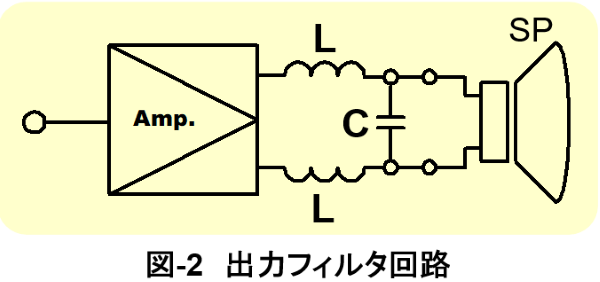

デジタルアンプ用のインダクタは、パワーアンプの最終出力回路のフィルタとして使用されているので、非常に大きな電流が流れる部品になります(図-2参照)。

このことから、インダクタの特性によってデジタルアンプの音質に差の出る可能性が、十分に考えられます。

実際にデジタルアンプの周波数特性や歪み特性などを測定して、差が分かる大きさだったら音質にも大きな違いになって現れるでしょうが、これらの測定で差が無くても音質に差が出ることがあります。

残念ながら、現状ではこの差を測定する良い方法が無いようで、人間の耳による視聴でしか評価をすることができません。

将来、音質評価の方法が確立すれば、より正確な音質に対するインダクタの評価も可能になることでしょう。

弊社内でも、インダクタの音質評価を実機に組み込み試聴して行っていますが、評価担当に確認したところ、詳細は非公開とのことでした。

弊社では、BTL接続(図-2)に最適な2 in 1 タイプのインダクタ(DBE1010H等)も数多く用意しておりますので宜しくお願い致します

終わりに

今回は2回の連載でしたので、これで終わりになりますが、ご要望の多い話題があれば再び登場しますので、その時は宜しくお願いします。

また、掲載して欲しい項目がありましたら、弊社の担当に声を掛けて頂くと、後日掲載の可能性がでますので宜しくお願い致します。

著者紹介

1954年生まれ。コイルが専門のレジェンド・エンジニア。

1976年に相模無線製作所(現在のサガミエレク株式会社)に入社。入社直後から技術部門に勤続。

技術部長・役員を歴任し、顧問として仕事の手助け・後輩の指導を続け2024年3月末に退職。わかりやすい技術説明には定評があった。

趣味はカメラ。好きな動物は猫(と鈴虫)。

- 本文中に掲載の製品の一部には、既に生産が終了しているものが含まれている場合がございます。

- 記事作成から時間が経過しているので、記載の情報が古いままの内容が含まれている場合がございます。

※掲載内容に付いて、お気付きの点がありましたら、こちらからお願いします。